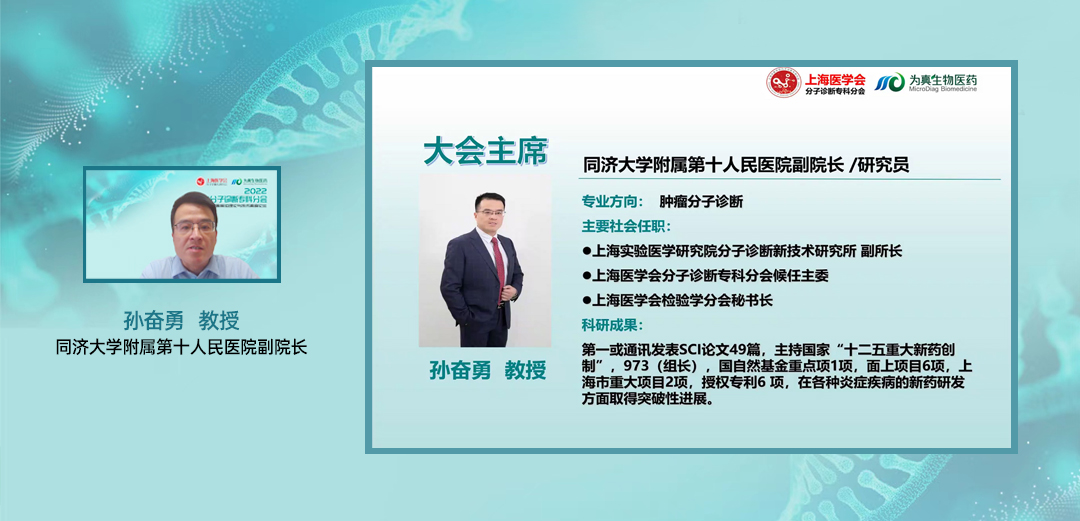

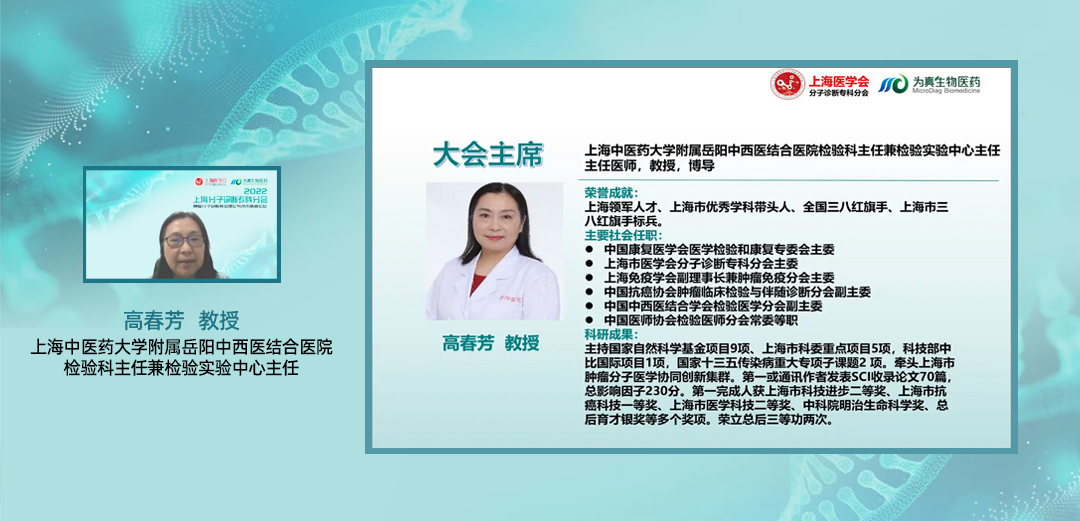

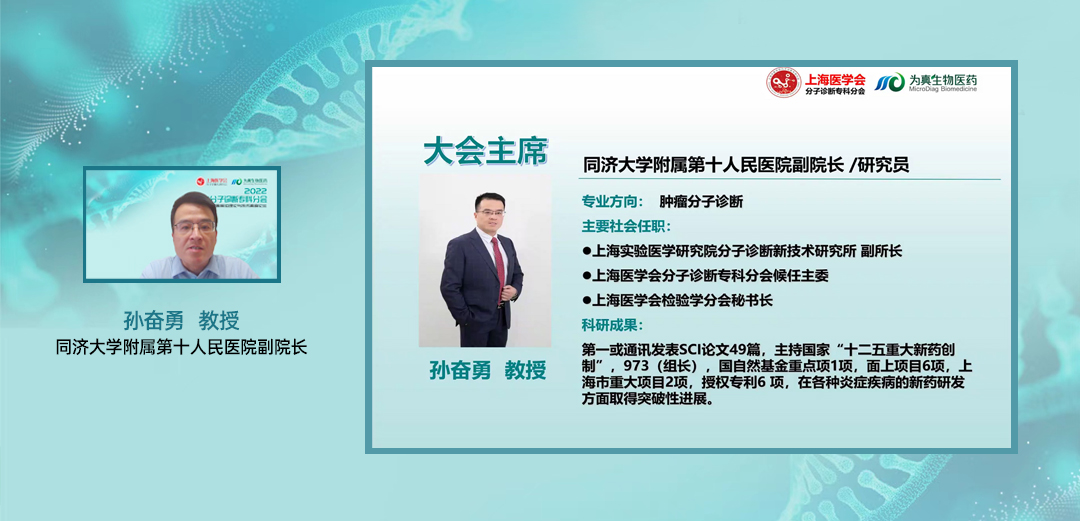

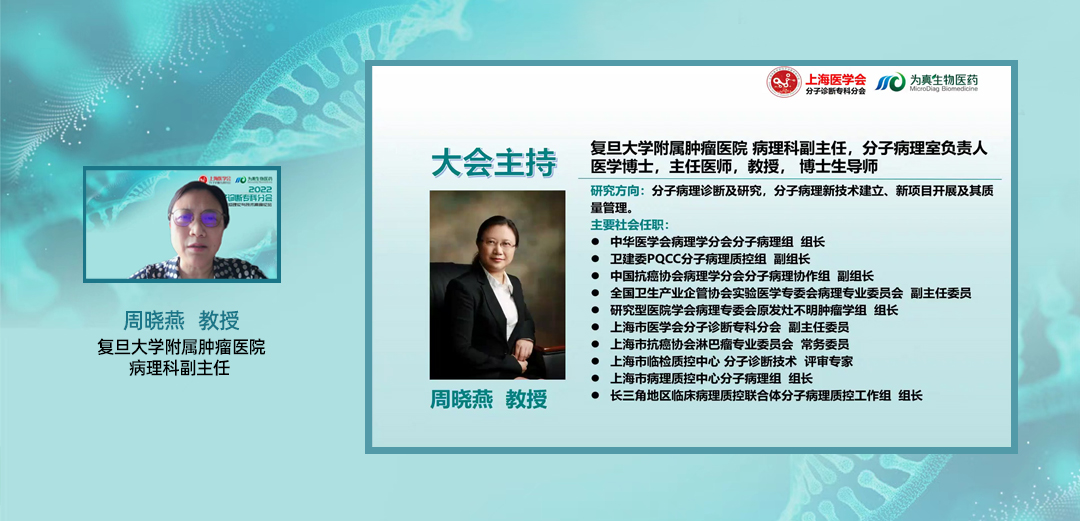

大會主席孫奮勇教授主持:歡迎與會的各位專家學者線上參加本次會議,臨檢共話一起探討分子診斷行業的新技術,并隆重介紹了上海市醫學會分子診斷專科分會主任委員高春芳教授以及專題匯報中的主持人復旦大學附屬腫瘤醫院病理科周曉燕教授。

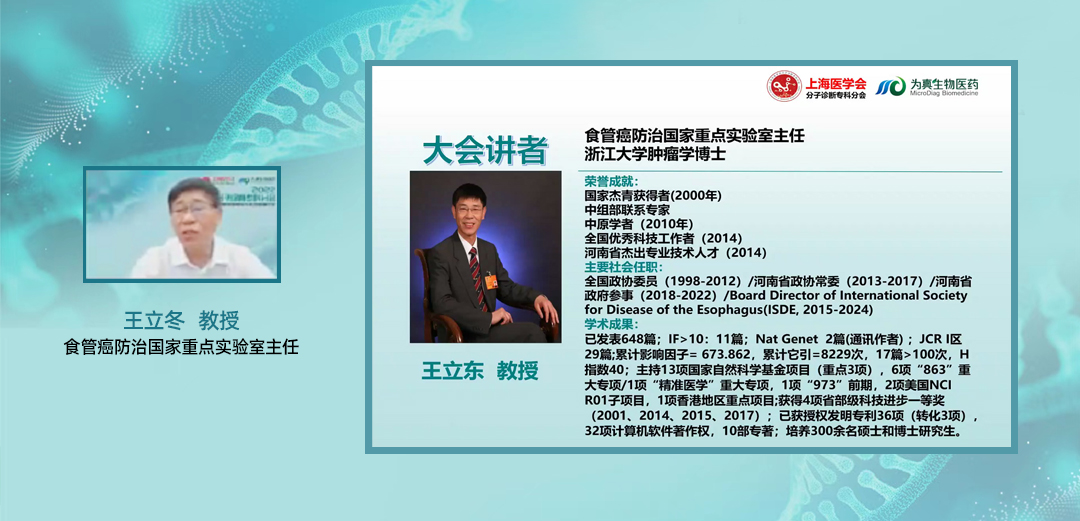

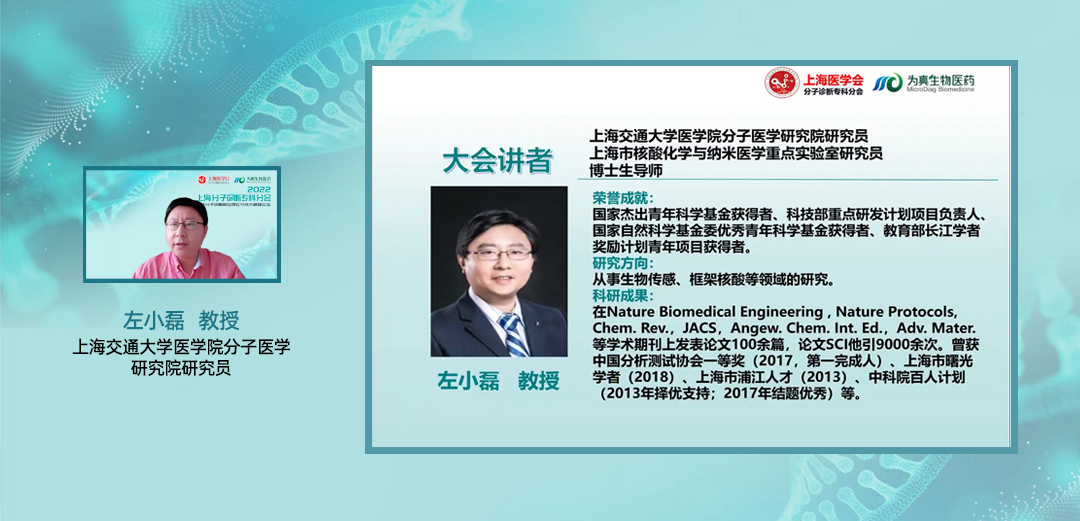

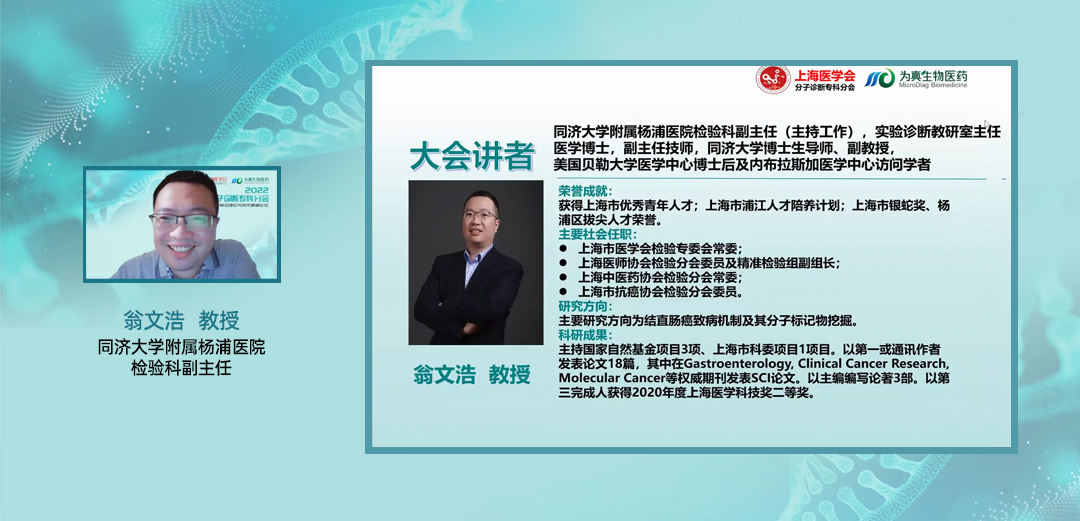

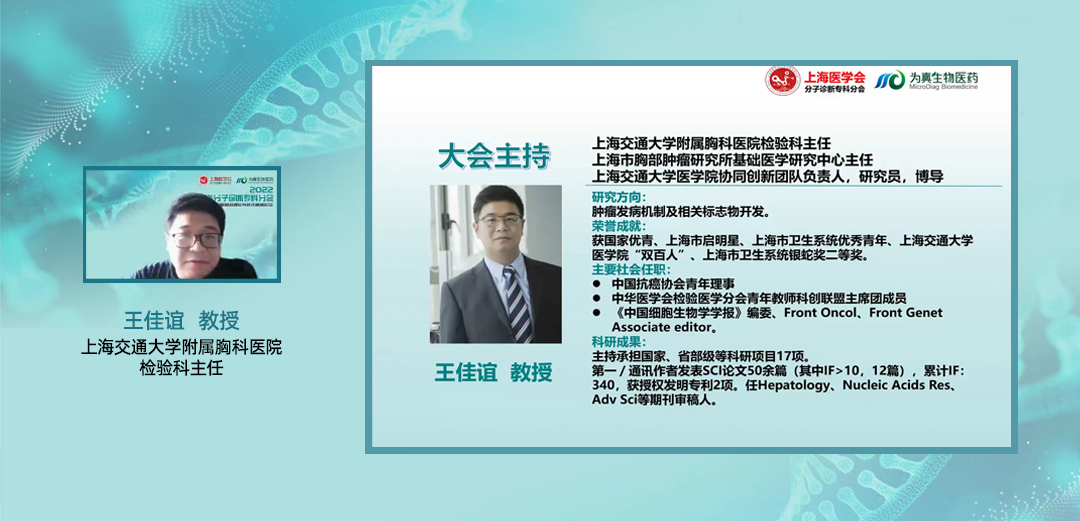

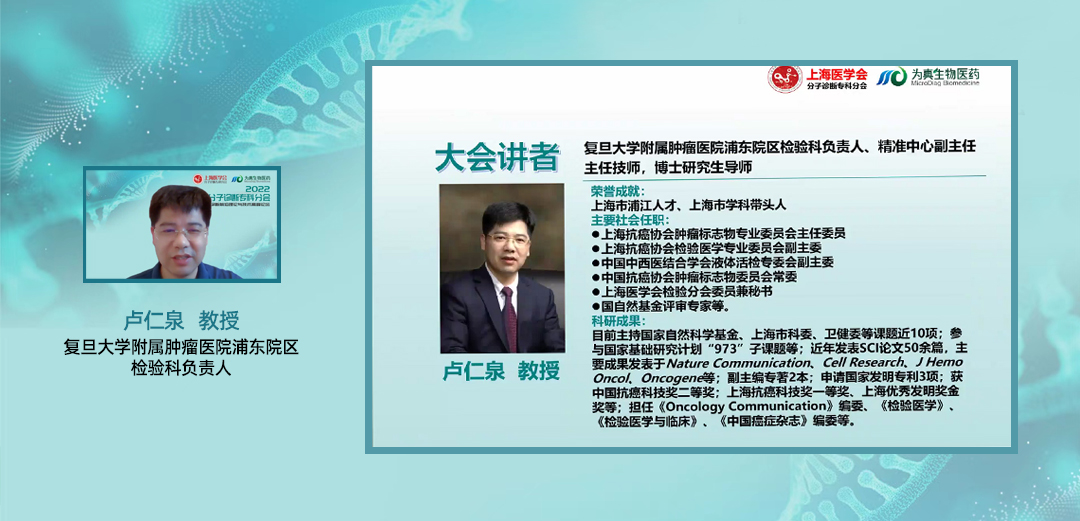

上半場會議,由食管癌防治國家重點實驗室主任王立東教授、上海交通大學醫學院分子醫學研究院左小磊教授,同濟大學附屬楊浦醫院檢驗科翁文浩教授以及復旦大學附屬腫瘤醫院浦東院區檢驗科盧仁泉教授分別做精彩的主題報告。

周曉燕教授總結:食管癌是我國高發的腫瘤之一,世界上近一半的食管癌發生在中國,尤其河南省是食管癌的高發地區。王教授給我們分享了食管癌的臨床病理,賁門腺癌分子特征及其發生機制等內容。從王教授的報告里,我們也看到了他的團隊做了非常多有關食管癌樣本庫及數據庫的建設工作,樣本庫的建設在他整個研究中起了非常重要的作用。提到如何篩選食管癌的高風險人群,實現早期患者的預警,再進一步探索疾病的發生機制,從多個方面,包括SMP的位點,抗體的改變以及HPV病毒的感染,免疫組化等多方面揭示賁門腺癌的特點,特別是關于染色體外DNA的擴增碎裂,可能在這部分患者中起了很重要的作用。通過王教授有關腫瘤發生機制的研究,也提示我們關注染色體外DNA的異常,可能在腫瘤的發生過程中起到非常重要的作用。

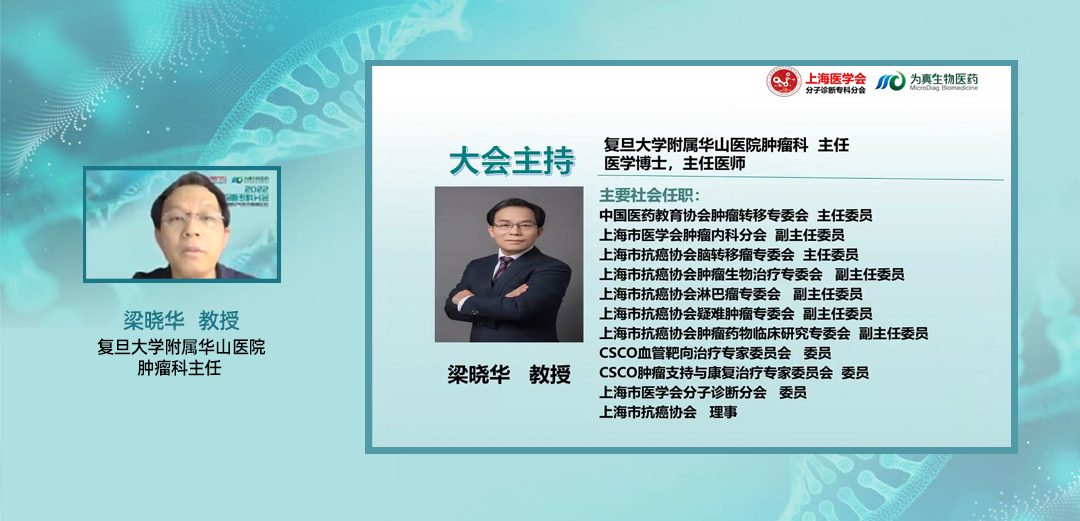

梁曉華教授總結:目前臨床上有較多腫瘤標記物在使用,但實際上很少有效果顯著的腫瘤早篩指標,很多確診時已是晚期患者。腫瘤標記物不管是蛋白質、激素、核酸或者其他的分子類型,最重要的是提高檢測的敏感度和特異性。左教授在報告中提到,研究檢測方法的改進可明顯提高診斷的敏感度,也可從中發現新的可用于臨床的標志物。其實很多基礎研究的進展與檢測技術的開發都有賴于像左教授這樣的專家。也希望未來能有更好的腫瘤早篩標記物能夠應用于臨床,早于影像學在細胞水平發現腫瘤細胞的蹤跡,實現真正意義上的早篩。

翁文浩教授在《基因甲基化檢測原理及應用——Septin9甲基化(mSept9)在結直腸癌中的臨床應用》報告中對結直腸癌流行病學,病因分類,分子分型以及我國結直腸癌早檢現狀做了系統分析,重點闡述了Septin9基因甲基化在腸癌發生發展中所發揮的作用。翁教授表示“相比于其他結直腸癌檢測方法,Septin9基因甲基化檢測無論從靈敏度和特異度,還是患者依從性來講,都具有一定的優勢,屬于結直腸癌比較理想的無創檢測手段”。翁教授同時也指出Septin9甲基化陽性檢出率與腸癌的分期相關,可輔助結直腸癌的分期和分型以及反映腸癌患者的預后;Septin9基因甲基化在CRC檢測中相比FOBT、CEA和Ca-199有更優的診斷能力,聯檢也可大大提高對CRC的檢測敏感性,并且Septin9基因甲基化檢測對Lynch綜合征患者腸鏡檢查建議能給到提示作用。報告最后,翁文浩教授希望未來Septin9基因甲基化檢測能廣泛地應用于臨床,與其他癌癥相關基因聯合使用,針對腸道腫瘤患者的療效評估及隨訪復發監控,去實現患者的個體化診療。

王佳誼教授總結:翁主任就腫瘤甲基化最新的技術進展分享了獨到的見解,并對Septin9甲基化相關內容做了著重介紹。我相信表觀遺傳學將來是診斷或者伴隨診斷的趨勢,也希望甲基化指標在未來成為一種新的檢測突破。

盧仁泉教授在《新型胃腸腫瘤標志物-人半胱氨酸蛋白酶抑制劑S(CST4)的測定及其在胃腸道腫瘤中的應用》的主題報告中闡述了CST4研究相關基礎、臨床試驗數據以及在胃腸癌中的應用,指出為真生物全球獨家研發的CST4檢測試劑盒對胃腸癌診斷的靈敏度總體在60%以上,特異度在82%以上,尤其早期靈敏度可以達到45%以上,顯著優于CEA、CA199、CA724等傳統腫標,如聯合檢測能大大提升臨床診斷的靈敏度,降低漏診率。同時也展示了其所在的復旦大學腫瘤醫院CST4項目相關的臨床驗證數據,高度認可CST4的診斷性能;提到血清CST4的含量與腫瘤分期、腫瘤直徑大小和淋巴結轉移與否均具有相關性,其含量可以在一定程度上反映腫瘤狀態;最后分享了CST4的適用人群如:有胃腸道不適癥狀者、胃腸癌高發區中老年人群(年齡在40歲以上者)、胃腸癌手術治療后的患者、胃腸癌患者的家庭成員、家族性胃腸腺瘤病患者及潰瘍性胃腸炎等。最后總結CST4項目能反映胃腸癌患者治療效果、監控病情變化,判斷預后、療效評估和復發轉移監測,可廣泛應用于臨床。

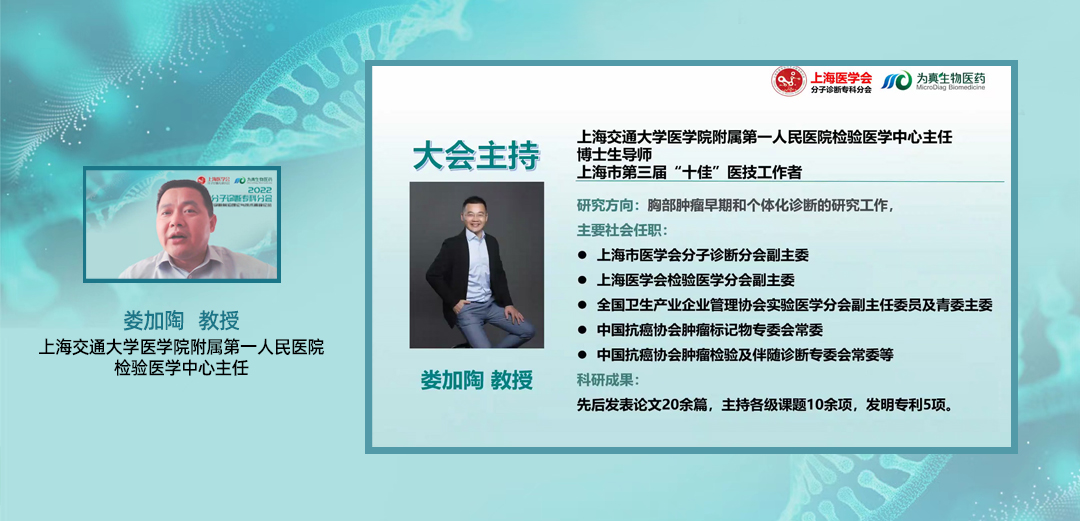

婁加陶教授總結:CST4作為新型胃腸道腫瘤標記物,盧教授的報告中闡述了標記物的分類、生物學特性以及CST4在腫瘤發生過程的機理,并結合在其醫院做的相關胃腸道腫瘤診斷的性能評估。我們看到CST4在胃腸癌診療中具有較高臨床診斷價值,填補了現有腫瘤標記物的不足。CST4也被很多專家共識推薦用于胃腸道腫瘤患者的全病程管理。包括高危人群的一些輔助的篩查,已確診胃腸患者的療效評估和復發監測等。

Topic2:

2、胃癌標志物的應用現狀及展望?CST4對于胃癌診治過程動態監測的意義?

海軍軍醫大學第二附屬醫院檢驗科周琳教授:

腫標廣泛應用于消化道腫瘤的早篩,但傳統腫標CEA、CA199早期靈敏度不足10%,篩查價值有限,目前仍缺乏較好的早篩手段。胃腸鏡活檢雖作為金標準,但人群依從性不高。站在科研角度,多數標志物停留在開發階段,真正應用到臨床的很少,期待類似AFP的高特異性腫標,提高消化道腫瘤的早期診斷率。

上海市第六人民醫院腫瘤科胡海燕教授:

近年來,我國腫瘤的發病率與歐美、日本等國家均呈上升趨勢,但五年生存率差異巨大,關鍵就在于早診早治,日本很早就將胃腸鏡作為普查手段。我國近兩年也將糞便隱血檢測作為普查手段,胃腸鏡的普及率在明顯增加,早期診斷率有明顯提高,改善了患者預后,再過幾年患者五年生存率會相應升高。CST4臨床診斷價值較高,且屬于無創檢測,受檢者依從性高,也期待其發揮更大的臨床價值。

復旦大學附屬閔行醫院檢驗科趙縝教授:

我們大部分的醫院做腸癌篩查時,糞便隱血檢測結果陽性者,會建議進一步做腸鏡檢查。內鏡檢查是診斷金標準,但屬于侵入性檢查,有一定痛苦,人群接受度較低,且存在禁忌癥,并不適用于全體人群,更為簡便、高效的血清學腫標檢測無疑是患者的福音。正如前面幾位教授提及CEA、CA199等靈敏度太低,臨床使用效果不佳。Sepitn9和CST4這兩個新型腫標,靈敏度和特異性遠優于常規腫標,他們代表腫瘤標志物的發展方向,其聯合檢測將大幅提高胃腸腫瘤的早診率,對內鏡檢查是很好的補充。

上海市中醫醫院檢驗科劉慶中教授:

現有腫標最大的問題在于缺乏特異性,胃腸特異性腫標則更少。影像學檢查的局限性在于無法實現微小病灶的早發現,而內鏡檢查的依從性不高,需要血清學指標給到提示以進一步檢查。CST4檢測的敏感性達到62%以上,特異性達82%以上,明顯優于傳統腫標。也希望其在臨床上能得到推廣應用,進一步驗證其優異的診斷性能和臨床價值。

大會主席孫奮勇教授總結:

王立東教授圍繞食道癌的系列研究,給我們講述了三代人的故事。體現了歷代專家學者對于我國特有食道癌的診斷和防治,做出了極大的貢獻。左小磊院長給我們介紹了核酸的框架結構,這個概念是樊春海院士全球第一個提出,是非常頂尖的前沿技術。相信在不久的將來,基于該技術開發的新型標志物會廣泛應用于臨床。翁文浩教授分享了Septin9基因甲基化檢測,它作為一個表觀遺傳學經典使用的診斷方法,非常具有代表性,具有非常大的臨床價值。盧仁泉教授介紹了新型胃腸腫標腫瘤標志物CST4,期待其與傳統腫標的聯檢,可以更便捷、直觀地幫助臨床解決一些問題,具有很高的診斷和預后評估價值。

最后感謝所有與會專家發揮各自專業特長,就如何實現消化道腫瘤早篩早診早治及新型腫瘤標志物Septin9、CST4對于腫瘤預后預測的意義展開了熱烈討論,也再次感謝為真生物提供此次學術交流平臺。